| |||||||||||

|

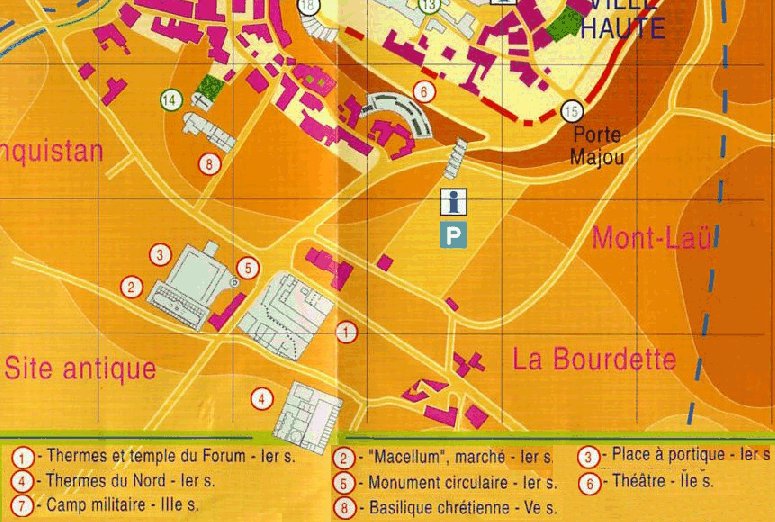

* Le Forum, coeur de la Cité *Le 1er Forum à Lugdunum *Le 2ème Forum

Place politique et religieuse, le forum symbolisait et matérialisait l'essentiel du rôle conféré à la ville, celui de réunion et de gouvernement. Les organes politiques et judiciaires tenaient leurs séances dans la curie ou dans la basilique. Les cérémonies du culte officiel se déroulaient autour du temple et de ses annexes. Egalement place économique, le forum était l'expression d'une société policée, qui réservait une part importante au domaine public et aux rencontres formelles, politiques comme religieuses. Les citoyens pouvaient s'assembler et circuler sur sa vaste esplanade ou sous les portiques qui l'encadraient, ce qui en faisait un lieu de convivialité. Son architecture est une juxtaposition de l'ensemble religieux et politique au sein d'un schéma régulier : murs de clôtures alignés, axialité du temple; les portiques qui bordent l'esplanade peuvent se dédoubler ou bien donner accès à des salles (bureaux , boutiques , lieux de réunions ) Les ensembles politiques et religieux conservent leur individualité propre puisqu'ils se tournent le dos et qu' aucune perspective ne les réunit globalement. Par ce jeu architectural, ce monde clos atteint plénitude et autonomie. L'architecture exprime ici le caractère indissociable des vies politique et cultuelle.

LE PREMIER FORUM A LUGDUNUM. Situé au centre de la cité, le 1er forum est un carrefour naturel de voies de communication marqué par le Monument à enceinte circulaire.

LE DEUXIEME FORUM Plus tardif, ce deuxième forum fut construit avec un temple tourné vers le premier forum. A l'intérieur d'une grande place à portiques, on trouve un peu partout des statues ,des plaques honorifiques en pierre ou en bronze, de nombreux monuments commémoratifs, des inscriptions sur les murs ; mais, à l'exception de quelques fragments de statues, la plupart des œuvres d'arts ont disparu en raison des pillages ultérieurs et elles ne nous sont connues que par l'épigraphie. Dans cet immense forum , se dresse sans doute une basilique qui n'était pas présente dans le premier forum. Le nouveau forum, avec sa froide architecture, est moins convivial et sera réservé aux réunions et cérémonies officielles ; les citoyens préfèrent se retrouver dans le premier forum.

Construit entre 15 et 40, le macellum est le plus grand des Gaules connu actuellement. Longtemps considéré comme une basilique civile transformée en marché, le macellum ne fut en fait, dès l'origine qu'un marché, comme en témoignent son plan et son architecture typiques.

Il est composé de deux séries de boutiques : les unes s'ouvrent sur un promenoir extérieur le long des façades et les autres sur une cour centrale au sol recouvert d'une mosaïque noire et blanche. On pouvait y accéder grâce à trois entrées situées au centre des côtés Est, Ouest et Sud donnant sur les voies et la place. Chaque accès débouchait sur un hall couvert. Au centre de la cour intérieure était aménagée une bouche d'évacuation pour les eaux de nettoyage. Une chapelle, sacellum, était implantée dans le marché, où devait être honorée la divinité protectrice du lieu.

UN LIEU D'ECHANGES C'était un lieu d'échanges, au carrefour de voies naturelles, dont la plus importante était la Garonne, qui, navigable, achevait là son parcours montagnard. A cet axe majeur s'ajoutent des directions privilégiées : axe Nord-Sud, vallées pyrénéennes qui toutes débouchent à proximité de la ville antique et l'axe Est-Ouest, le long du piémont pyrénéen. La ville, au contact de la plaine et de la montagne, était un lieu d'échanges important d'où l'existence du marché : de la montagne arrivaient bois, pierre, métal, bétail…. La plaine fournissait des céréales. Près du marché, la découverte d'une quantité importante d'ossements bovins prouve qu'une partie du bétail était débitée sur place pour les besoins de Lugdunum .

Une journée aux thermes

UNE JOURNEE AUX THERMES Les thermes du forum sont des thermes publics. En témoigne, sur certaines briques, le timbre RPCC : Res Publica Civitatis(?) Convenarum. Ils ont été construits durant le règne d' Auguste et réaménagés en 65 -70 après JC. Ils occupent une surface de 4000 mètres carrés. Cet établissement balnéaire comporte les éléments traditionnels de ces édifices. Le Romain entre aux thermes au nord par un hall donnant sur le decumanus. Le baigneur laisse ses vêtements au vestiaire, puis se fait enduire d'huile dans l' unctorium (la réserve d'huile se trouve dans l' élaeothesium). Il va faire du sport (lutte ,pugilat,course...) dans les galeries ou la palestre. Il se nettoie le corps dans une salle spéciale : destrictarium, avec des strigiles, puis il se rend dans la salle chaude : caldarium. Il revient ensuite à travers le frigidarium vers le bassin extérieur(natatio)où il prend un dernier bain. Il peut aller chercher de l'eau fraîche dans les deux fontaines, près de la colonnade, ou prendre un bain de soleil au solarium. Il se promène et discute avec les autres Romains sous le portique ou dans la cour utilisée à la fois comme jardin et palestre d'été. L'annexe est le lieu de la restauration

LES THERMES : UN LIEU DE CONVIVIALITE A l'origine, c'est un besoin élémentaire pour les Romains d' aller aux thermes qui jouent le rôle de gymnase et de bain municipal. L'établissement se mit peu à peu à accueillir également des conférenciers, enseignants, musiciens. Il devient un lieu de rencontre pour les affaires ou le plaisir. Dans une journée, 20% de la population pouvait se rendre aux thermes, ce qui représentait 1000 à 2000 personnes . Cest ce qui explique la multiplication des établissements balnéairesdans la cité.

Ville sacrée dont les origines se confondent avec l'histoire des Dieux, Rome a toujours lié les pratiques religieuses à chacun des événements de sa vie publique ou militaire et de la vie familiale. " Les Romains sont plus religieux que les Dieux eux-mêmes ". Templum signifie demeure d'un Dieu . Le " temple ", en effet, n'est destiné qu'à abriter la statue dans la cella . Le culte se célèbre devant le temple, en plein air, devant l'autel. Le Temple du Forum, construit entre l'an 5 et l'an 25 après Jésus-Christ, se composait d'une construction à six colonnes de façade dressée sur une terrasse artificielle (podium) de 28 mètres sur 15. Cet édifice était entouré d'une cour carrée bordée sur trois côtés d'un portique couvert , et fermée à l'ouest par un mur. A l'intérieur se trouvait une cella carrée et un pronaoshexastyle décoré de chapiteaux corinthiens . L'élévation, calculée à partir des éléments conservés du décor architectural ,devait être de 20 mètres au-dessus du sol de circulation . Au centre de la cour , face au temple, se dressait un édifice de 6 mètres sur 6, autel ou édicule. De l'ensemble du sanctuaire, dont la moitié sud est ensevelie sous la route et l'école , on ne distingue désormais que le plan au sol. Ce temple était probablement lié au culte impérial .

LE CULTE IMPERIAL : Il prend partout la forme d'un culte à la Déesse Rome et à l'empereur. Il constitue un lien puissant entre l'empereur et ses sujets.Le culte fédéral le plus important est pratiqué au chef-lieu de chaque province et le culte municipal dans chaque cité . Les cérémonies réunissent toute la population, aristocrates et peuple confondus, même les affranchis sont admis . Les cérémonies comprennent l'accomplissement de rites religieux (processions, sacrifices, prières) et la participation à des fêtes collectives (jeux du théâtre et de l'amphithéâtre, banquets ).

Au milieu du Ième siècle, les thermes du Nord, d'une superficie de 3000 m2 , remplacent un habitat en torchis d'époque Augustéenne. Les thermes du Nord sont un édifice public tout comme les thermes du Forum et sont peut-être le lieu d'une activité thérapeutique religieuse. Dans leur premier état, ils comportaient une palestre bordée de boutiques ouvrant sur la rue à l'ouest, une piscine et un bloc thermal à l'est. Ensuite, les boutiques furent remplacées par deux galeries couvertes, une vers la palestre, une autre vers la rue.

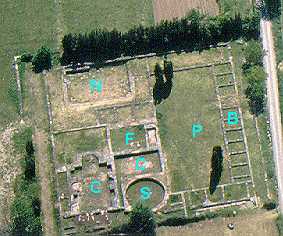

vue aérienne des thermes du nord (en bas à gauche) de Saint-Bertrand de Comminges

A l' ouest, une série de boutiques, qui donnait primitivement

sur le cardo, fut remplacée au II° siècle par une galerie couverte donnant

sur la palestre et doublée d'une galerie en façade longeant le

cardo . En entrant dans la palestre, on trouve deux salles à abside, vraisemblablement

des chapelles consacrées à la divinité tutélaire des thermes et

à la vénération de l' Empereur, ce dont témoignent des inscriptions

découvertes dans la palestre et dans la chaufferie. Pour le chauffage par hypocauste, les constructeurs ont réalisé des pilettes en terre cuite monobloc, technique rarement utilisée en dehors de la région. Les doubles murs sont creusés de conduits servant à évacuer la fumée et à chauffer les murs. Dans le caldarium, des bassins d'eau chaude sont aménagés dans cinq des six niches creusées dans les parois latérales. La vidange de la natatio s'effectue par une bonde placée sous l'escalier d'accès nord-ouest, vers l'égout qui, à travers la palestre et les latrines, rejoint le collecteur du cardo.

thermes du nord.

Au IVème siècle, la branche nord du portique entourant la natatio a été supprimée et l'on a construit trois pièces qui pouvaient être en relation avec une pièce chaude sur hypocauste munie d'une abside , constituant de petits thermes qui remplacèrent le vaste édifice antérieur. L'abandon définitif des thermes est situé à la fin du IVème ou au début du Vème siècle. Les thermes du Nord étaient des thermes ordinaires qui furent peut-être aussi employés pour des cures (centres thérapeutiques).

SON EMPLACEMENT Le théâtre est adossé à la pente qui assure la transition entre la ville haute et la ville basse. Un premier théâtre fut construit au début de notre ère, il n'en reste que quelques traces. Il fut recouvert par un théâtre plus grand dans les années 50 de notre ère et un portique fut adjoint à l'ensemble. SON ARCHITECTURE La partie centrale de la cavea s'appuyait sur le roc de la colline, tandis que les parties latérales reposaient sur des piliers massifs construits où étaient aménagées les différentes sections du théâtre. Au sommet de la cavea, des consoles percées de trous étaient incluses dans la maçonnerie, à intervalles réguliers, pour fixer les poteaux. Ceux-ci servaient à tendre le velum qui protégait les spectateurs du soleil. Les gradins, qui devaient être en marbre, ont disparu; il n'en reste que des traces sur les lits d'attente. L'accès se faisait par des portes latérales, trois de chaque côté. Au niveau le plus bas, ces portes conduisaient à l'orchestra d'où l'on pouvait atteindre les premiers rangs de sièges. Deux autres entrées conduisaient, par l'intermédiaire d'un couloir voûté, à un cheminement semi-circulaire. Un vaste espace au nord du théâtre, derrière le mur de scène, était divisé en deux par une voie est-ouest. Il est probable que la partie sud constituait le portique de derrière la scène, traditionnel des théâtres romains.

QUE RESTE-T-IL DE CE THEATRE AUJOURD'HUI ? Il est dans un piètre état de conservation : non seulement il a servi de carrière, mais sa partie ouest a été partiellement détruite au XVIIIème siècle lorsque la route d'accès à la ville haute a été faite. A cet endroit, un gros bloc de maçonnerie en est encore visible. Et à l'emplacement de la scène se trouvent aujourd'hui des habitations.

Au IIème siècle après J.-C. Lugdunum était une ville de 5000 à 10.000 habitants. A côté des édifices publics, assez bien connus, il existe une vaste zone urbaine d'habitat privé, peu fouillée, sauf quelques demeures de riches : les Domus. Les Domus à Lugdunum

LES DOMUS A LUGDUNUM

Seulement, trois domus ont fait l'objet de fouilles : la "villa Basc" , la "villa Delbes" ainsi que la domus de "Coupéré" (4500m2) en cours de fouille.

Les Domus sont principalement des demeures d'hommes riches, notamment des notables de la cité. Le plan d'une Domus classique : un plan centré sur une cour à portiques ( la cour de la domus de Coupéré, bordée d'un portique mesurait 43 m x 37m) La "villa Basc" s'intègre dans un réseau d' insulae où l'on devine des maisons de plans divers. Longtemps considérée comme une Domus unique, elle est en fait constituée de deux vastes maisons mitoyennes, à plan centré, luxueusement agencées, dont une présentait une entrée monumentale . La "villa Delbes" présente, elle, un plan parfaitement ordonné.

LUXE ET DECORATION Le nombre de maisons s'ordonnant autour d'une cour intérieure est étonnant dans un pays de montagne dont le climat ne se prête guère à une telle disposition, typique des pays méditerranéens. Il faut voir dans ce parti-pris architectural la volonté de certains Convènes d'adapter des schémas importés d'Italie et de manifester ainsi le désir de paraître ou d'être latins. Si ces grandes domus à plan centré se distinguent mieux que le reste de l'habitat, elles n'en constituaient pas pour autant la seule forme d'habitat et on recense des formes moins élaborées de maisons. La domus peut comporter des éléments en matériau noble : le marbre se rencontre sur les colonnes, l'encadrement des portes, les seuils, les moulures, les vasques des jardins, les plaques et parfois comme revêtement des murs. On trouve également des mosaïques colorées à décor géométrique, ainsi que des murs recouverts d'enduit peint. Peu de sculptures ont été découvertes car il y a eu beaucoup de pillages et de destructions. La plupart des sculptures retrouvées sont en marbre; on a également découvert de petites statuettes de pierre.

LE SYSTEME DE CHAUFFAGE Le système de chauffage se fait par hypocauste, c'est-à-dire par circulation d'air chaud sous le sol des pièces chaudes et tièdes des thermes ainsi que dans les maisons de riches. (voir Thermes du Nord)

|

|

|

|

Historique La structure de la Basilique |

|

|

vue aérienne de la basilique |

|

HISTORIQUE |

La première basilique connue daterait des années 420-430 ( chevet carré). Elle sera agrandie par la suite ( chevet àan coupé et adjonction d'un narthex ), puis transformée en basilique funéraire.

Jusqu'en 700, les inhumations sont pratiquées dans la basilique (sarcophages). La durée de l'occupation que révèle l'archéologie est contradictoire avec le texte de Grégoire de Tours, selon lequel la ville fut entièrement rasée en 585. C'est une exagération, et la contradiction s'explique par la tendance des auteurs tardifs à dépeindre les invasions barbares comme le châtiment de Dieu. La longue durée de vie de la basilique et le voisinage d'une domus richement ornée de mosaïques témoignent de la permanence de la vie dans la ville basse durant le Haut Moyen-Age.

inhumations dans la basilique

Les historiens ne disposent d'aucune source entre 700 et la fin du XIème siècle, date de la construction de la cathédrale. L'importance de la cathédrale laisse cependant imaginer une continuité de la vie économique de la communauté entre l'époque de la basilique paléo-chrétienne et celle de la cathédrale.

LA STRUCTURE DE LA BASILIQUE

La nef était de vingt mètres de long, prolongée à l'est par un chœur à chevet plat. Au sud se trouvait une entrée qui donnait sur une rue longeant le chevet. Puis la basilique a été agrandie : à l'est, tout d'abord, par l'adjonction au chœur originel d'un chevet à pan coupé, puis, vers l'ouest, par le prolongement des murs de la nef au détriment de la domus antérieure. Après tous ces agrandissements, elle mesura quarante cinq mètres de long pour treize mètres soixante de large sans compter les annexes méridionales.