| |

- Plan de l'édifice

- La cathédrale romane

- La cathédrale gothique

- Les aménagements du XVI° au XVIII° siècle

- Le cloître

|

|

| |

La cathédrale Sainte Marie est bien évidemment l'édifice le plus connu et le plus symbolique

de Saint- Bertrand- de- Comminges. C'est surtout elle qui a donné l'idée de l'appellation

peut-être exagérée de " Mont- Saint- Michel des terres " pour ce site !

La masse de sa construction avec son imposant clocher-tour, dominant la cité tapie autour d'elle, se voit de

très loin au milieu de son écrin montagnard pyrénéen. La présence des contreforts

équilibre l'édifice et accentue l'impression d'élancement et d'ascension verticale de l'ensemble

monumental s'élevant au-dessus des toits des maisons. On se rapproche alors effectivement du célèbre

site normand.

|

|

| |

|

Une cathédrale "

forteresse"

|

| |

La cathédrale a toujours été l'élément clef

de l'ancien évéché du Comminges et son histoire se confond avec celle

des évèques bâtisseurs du XI° au XVI° siècles. Rappelons qu'en l'absence de seigneur

et de château, ce sont l'évêque et la cathédrale qui font fonction de chef féodal et

de forteresse ! Tout ceci explique les agrandissements successifs qui se voient aujourd'hui dans le plan de

l'église et du cloîître et dans la succession - et le mélange- des styles artistiques,

constituant ainsi un remarquable survol de

l'histoire de l'art, du roman au baroque en passant par le gothique et la Renaissance sans oublier les remplois

gallo-romains. Deux autres facteurs " religieux " contribuent aussi à l'aspect actuel de

l'édifice. D'une part, la présence d'une communauté de chanoines a imposé des espaces

spécifiques réservés (cloître, stalles..). D'autre part, l'existence précoce

d'un pèlerinage très suivi sur le tombeau de Saint Bertrand et les reliques a poussé assez

rapidement à la séparation du bâtiment en deux espaces distincts, un pour les

pèlerins et les fidèles, un autre pour l'évêque et les religieux.

|

|

| |

De puissants contreforts équilibrent la poussée de

la voûte de l'édifice

|

|

| |

L'aspect extérieur annonce déjà

l'agencement interne. L'opposition est facile entre le clocher-tour roman, véritable frère jumeau d'un

donjon, et la nef gothique entourée de ses 14 contreforts. Ceux ci, certes puissants, sont parfaitement construits,

s'amincissant en hauteur et finissant par des gables

avec pinacles fleuronnés.

|

|

| |

Ainsi, la cathédrale est devenue, pour nous, un

résumé grandeur nature de plusieurs siècles d'art français.

|

|

| |

Une partie seulement de la cathédrale romane construite par Bertrand de

l'Isle subsiste aujourd'hui, essentiellement dans la partie ouest de l'édifice et dans la galerie occidentale

du cloître, le reste ayant été détruit lors de la reconstruction du XIV° siècle.

De nombreux caractères romans présentés avec l'église de Saint Just

de Valcabrère se retrouvent ici.

|

|

| |

|

En premier, le clocher porche du XII° siècle visible du parvis

Ouest dresse sa façade impressionnante (33 m. de hauteur).Sa ressemblance -déjà citée- avec

un donjon tient à cet aspect robuste, témoin d'un rôle défensif et typique des tours

romanes civiles ou religieuses de cette époque souvent troublée.

Le hourd de bois en

haut est moderne (1888), mais rappelle la fonction défensive.

|

|

| |

Le bâtiment massif et puissant offre une façade rude et austère avec peu d'ouvertures

: un portail

roman plutôt modeste par rapport à l'édifice, un oculus dans l'arc au-dessus du

portail et presque en haut de la tour une fenêtre en plein cintre à triple voussure entourée de

colonnettes. Des remplois gallo-romains apparaissent aussi : masque de théâtre, inscription dans le mur .

|

|

|

Après la montée des 12 marches et le franchissement du portail

roman, c'est l'entrée dans la cathédrale par un narthex roman formé de deux salles

superposées comme dans la collégiale de Saint- Gaudens.

|

|

Le voûtement par

des voûtes en arc de cloître renforcé par des nervures montre l'évolution de

l'architecture romane au XII° siècle. Comme à Saint-Just de Valcabrère, les voûtes

en demi berceau des collatéraux contrebutent fermement cette salle. |

| |

|

La base des murs de la nef dans sa partie

ouest porte encore aujourd'hui la marque romane. De grandes arcades retombant sur des culots sculptés

rendent moins austères ces murs. Les remplois romains y sont nombreux avec de grandes pierres de marbre

blanc. Des fenêtres romanes apparaissent aussi sur les côtés.

|

|

| |

D'autres témoins de l'époque romane sont toujours là pour qui

sait les voir, ainsi la trace de la voûte romane originelle de la nef (en berceau brisé) au revers

intérieur du clocher. Seule l'imagination peut reconstituer ce qu'était la cathédrale romane

primitive, aussi large que l'actuelle...mais nous ignorons le reste...

|

|

| |

Le portail roman, de taille modeste mais richement décoré, est typiquement commingeois d'après Emmanuel Garland, le spécialiste de l'art roman en Comminges. Pour lui, c'est le " lien de pierre entre la terre des vivants et le royaume céleste ". Parfait exemple d'entrée d'église, il rassemble la plupart des éléments habituels en pareil lieu. Le tympan en est la pièce maîtresse autour de laquelle tout s'organise : voussures (ou simples bandeaux), linteau avec les 12 Apôtres, chapiteaux historiés (supplice de l'avare) ou décoratifs (lions, personnages nus) dans le style de Saint- Sernin de Toulouse.

|

|

| |

|

- Voussures

- Archivolte

- Tympan

- Linteau

- Trumeau

- Piédroits

|

| |

Ce tympan formé de dalles grossièrement

appareillées représente une scène assez inhabituelle, l'Adoration des Mages : Marie assise sur

un trône présente le Christ enfant mais déjà couronné aux Mages apportant les

présents ; au ciel figurent 4 Anges et, à droite, l'évêque Bertrand pas encore

canonisé (sans nimbe). Ces personnages aux corps massifs et recouverts de vêtements aux plissés

sommaires ressemblent à ceux du portail de Saint-Just de Valcabrère

ou ý ceux de Saint-Gaudens et de Saint-Aventin. Des inscriptions en latin

les accompagnent.

|

|

| |

- Les douze apôtres

- Marie

- Jésus

- Les mages

- L'évêque Bertrand-de-l'Isle

- Les anges

|

|

|

| |

Comme habituellement dans

la sculpture romane, le programme iconographique de ce portail joue un rôle essentiel pour l'instruction

du fidèle et du pèlerin, souvent illettrés au Moyen- Age. Ici scènes religieuses,

personnages historiques et bibliques se mêlent pour accueillir le pèlerin (ou le visiteur aujourd'hui)

à l'entrée de la cathédrale.

|

|

|

La partie principale de l'église est une nef gothique élevée

au XIV° siècle et peu modifiée par les ajouts postérieurs. Son ampleur (longueur 75 m.,

largeur 16 m., hauteur 28 m.), sa beauté grâce au savant amalgame avec l'ancienne cathédrale romane,

la qualité de son décor fournissent de bons exemples de l'art gothique. Le mot de gothique commence à

qualifier la "barbarie" des siècles du Moyen- Age dès l'époque Renaissance. C'est une

manière méprisante de désigner cet art attribué -à tort- aux Goths, envahisseurs

barbares du Haut Moyen Age. En fait, ce terme s'applique aujourd'hui à une forme d'art épanouie du milieu

du XII° jusqu'au début du XVI° siècle. Son berceau essentiel est l'Ile-de-France, mais il se

répandit vite dans tout l'Occident chrétien..et bien au-delà.

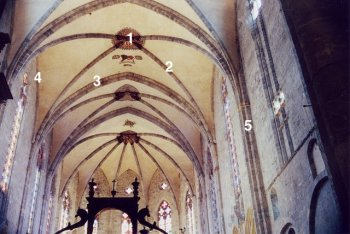

Comment le distinguer de l'art roman ? De manière trop simpliste,

on oppose l'arc en plein cintre et l'arc brisé ; de même, la construction de la voûte en croisée

d'ogivesest un élément important, mais pas

unique : il s'agit d'une voûte formée de quartiers dont les rencontres sont formées par des branches

d'ogive. La croisée d'ogives est donc faite de deux arcs qui se croisent, permettant ainsi de renforcer la

voûte. Mais au-delà de ces innovations architecturales réelles, c'est le sens de l'espace et

l'intégration des différents volumes les uns par rapport aux autres qui font la principale distinction

entre art roman et art gothique. En résumé, ce dernier serait plus haut, plus grand, plus

lumineux !

Un premier art gothique se développe avec les grandes

cathédrales d'Ile-de-France, puis évolue au XIII° siècle en un gothique rayonnant (plus

évidé) pour aboutir à la fin du XIV° siècle à un gothique flamboyant :

des réseaux de nervures prenant l'apparence de flammes justifient cette appellation avec la voûte à

liernes et tercerons (arcs supplémentaires).

|

|

|

- Clé de voûte

- Arc diagonal

- Arc doubleau

- Formeret

- Colonne engagée

|

|

| |

La cathédrale de Saint- Bertrand- de- Comminges illustre parfaitement le style des grandes églises gothiques du midi de la France avec une nef unique dépourvue de collatéraux et de transept. Trois travées d'abord, puis une travée de chœur plus étroite et une abside surmontée d'une voûte étoilée à huit nervures. Le chevet polygonal permet d'abriter cinq chapelles rayonnantes entre les contreforts. Des fenêtres gothiques entourent l'édifice, mais n'occupent pas tout l'espace disponible. La lumière entre à travers des vitraux dont la plupart sont du XX° siècle. Seules les 3 fenêtres du centre de l'abside portent des vitraux anciens : il s'agit d'éléments épars du XVI° siècle remontés ici. Le décor gothique apparaît aussi dans les clefs de voûte de la nef et du chevet avec les armes de plusieurs évêques.

|

|

|

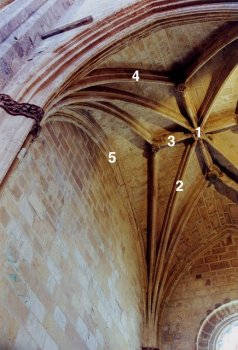

Voûte de la chapelle d'Hugues de Castillon

(XIV° siècle)

|

| |

-

Clé de voûte

-

Arc diagonal

-

Lierne

-

Tierceron

-

Arc formeret

|

La chapelle Notre Dame, œuvre d'Hugues de Castillon au XIV° siècle témoigne d'une architecture novatrice et d'un décor très achevé. Sa voûte en liernes et tiercerons, sa fenêtre, ses sculptures d'accompagnement abondantes annoncent le gothique

flamboyant.

|

|

| |

|

Le tombeau d'Hugues de Castillon, tout en marbre, est considéré comme une des plus belles œuvres de l'art funéraire français, réalisé par le Maître de RIEUX (Volvestre) architecte sculpteur bien connu dans le midi. Le gisant de l'évêque encadré d'animaux et d'angelots repose sur une dalle en marbre noir qui le sépare du sarcophage sculpté : cette scène de funérailles où foisonnent près de 70 personnages savoureux, réalistes et très réussis annonce les grandes œuvres bourguignonnes du XV° siècle.

|

| |

Les autres chapelles, ainsi qu'une partie du cloître, illustrent différents moments du gothique.

|

|

| |

Si l'architecture extérieure et le cadre

même de la cathédrale sont des modèles d'art roman

et d'art gothique, l'intérieur de l'édifice nous surprend

par un tout autre style artistique : un chœur immense occupe les deux-tiers

de la surface( !), barrant certes la perspective de la nef par un jubé

toujours en place mais constituant avec ses boiseries intactes un ensemble

unique et une merveille de l'art de le Renaissance. Sans aller

jusqu'à parler de troisième cathédrale ou même

-comme certains- d'une "église de bois dans une église de

pierre ", on peut dire que ces aménagements postérieurs

ont vraiment enrichi -sans la dénaturer- la cathédrale de

Saint- Bertrand- de Comminges. Bien des visiteurs viennent

pour admirer ce chœur ; parmi les plus célèbres, Gustave

FLAUBERT a écrit " c'est beau, c'est joli, c'est charmant...c'est

un musée, un beau morceau d'art qui fait penser à l'histoire, un

livre en bois où l'on lit une page du XVI° siècle ".

Pourquoi cette construction ? Ce type d'aménagement

existe depuis le Moyen-Age : il permettait de séparer les clercs

et les laïcs, les chanoines et les pèlerins, les uns pratiquent

à l'intérieur du chœur, les autres le contournant pour atteindre

les reliques et le tombeau et pouvant à l'occasion apercevoir l'office

à travers des claires-voies. C'est l'évêque Jean de Mauléon

qui fit réaliser entre 1525 et 1535 ce chœur avec ses stalles,

son jubé dans la lignée de ceux d'Albi et d'Auch, mais

c'est le seul où l'ensemble est totalement en bois et entièrement

d'époque, témoin inestimable du style Renaissance dans les

Pyrénées. Il révèle l'apparition de l'humanisme

par des motifs italianisants (comme à Toulouse) mais avec des influences

locales ou hispanisantes. Grâce à la récente (novembre

2000) étude d'une équipe de chercheurs universitaires toulousains,

nous pouvons encore mieux en apprécier les richesses et la variété

iconographique.

|

|

|

|

|

| |

|

Le jubé -en bois-

est une clôture monumentale, surmontée d'une tribune, séparant

le chœur de la nef. Deux retables encadrent l'entrée : celui

de Saint- Bertrand à gauche, celui de Notre-Dame à

droite avec de grandes statues en bois. La tribune entièrement

décorée présente sur sa façade 20 grandes figures

religieuses.

|

| |

Le passage à l'intérieur

du chœur fait pénétrer dans un monde différent

du reste de l'édifice, celui des chanoines de la Renaissance

avec une multiplicité de symboles, d'emblèmes religieux..ou

pas. La réalisation par des artistes remarquables, habiles en

marqueterie ou sculpture offrent aux amateurs d'art un éventail

étonnant. Les stalles sont formées de 2 rangées

de 66 sièges (28 bas, 38 hauts) avec un plus grand pour l'évêque.

Au-dessus se trouvent un baldaquin, une frise et une série de

frontons, décorés bien sûr.

|

|

| |

|

Mais c'est surtout pour les sièges

eux-mêmes que les artistes se sont surpassés dans leur

imagination créatrice. Les parcloses (partie séparant

deux sièges) et les miséricordes (tablettes rajoutées

au dos des stalles pour se reposer) comportent une multitude de sculptures

autant fantaisistes que caricaturales mais ô combien attachantes

: animaux plus ou moins fabuleux, êtres humains surprenants, motifs

d'inspiration religieuse ou profane, biblique ou historique, populaire

ou moralisatrice, retrouvant la verve créatrice de la sculpture

romane régénérée par la Renaissance italianisante

et hispanisante.

|

|

| |

Par contre, les dossiers (dorsaux)

des stalles forment une série de panneaux au programme iconographique

apparemment plus organisé autour de motifs religieux : ainsi

ceux du haut semblent représenter une histoire de la Rédemption.

D'autres éléments décoratifs de haut niveau foisonnent,

tels l'Arbre de Jessé, véritable dentelle sculptée

à l'entrée du chœur ou plusieurs panneaux de marqueterie

(boiseries polychromes) très rares en France.

|

|

|

| |

|

La dernière époque

-appelée baroque par certains- est représentée

par le retable du maître-autel dans le chœur. Adossé

au mausolée de Saint- Bertrand, il a été réalisé

au XVII° siècle mais avec des statues antérieures

et...postérieures : sur un soubassement en trompe-l'œil, une

superposition impressionnante de niches, colonnes, chapiteaux et statues

à profusion avec en particulier près de 115 personnages

miniatures à la prédelle.

Même si le badigeonnage et les dorures sont plus tardives et si

l'actuel autel en marbre de Sarrancolin date de 1737, il illustre l'art

de cette époque dans un style fréquemment représenté

dans le diocèse du Comminges jusqu'à la vallée

d'Aure et le Val d'Aran.

|

| |

Le pourtour extérieur du chœur

continue dans la même veine artistique et décorative, accentuant

l'aspect humaniste par la représentation, dans des médaillons,

de figures antiques ou de la Renaissance et une série de bustes italianisants.

|

|

| |

Le

buffet d'orgue

|

|

Le même style renaissance se retrouve dans

le lutrin du chœur, mais surtout dans l'extraordinaire orgue

, une des trois merveilles de la Gascogne selon un dicton populaire,

au typique décor renaissance : scènes de la légende

d'Hercule, nombreux motifs ornementaux .

|

| |

Le parcours artistique ne s'arrête

pas là . Déjà au XV° siècle avait été

élevé au fond du chœur le mausolée

de Saint Bertrand en pierre calcaire des Pyrénées. Par

la suite, on y ajouta de nombreux éléments, comme des peintures

naïves (fin XVI°-début XVII° siècles) décrivant

la vie de Saint Bertrand et ses miracles ou un autel du XVIII° siècle. |

|

| |

D'autres aspects apparaissent au cours

de la visite : à l'entrée de la nef, en avant du jubé,

l'autel paroissial et son décor du XVII° siècle ; également

les nombreux objets du XV° au XVII° siècles exposés

au trésor de la cathédrale, dans la sacristie datant de Jean

de Mauléon au XVI° siècle. Quel survol artistique au-dessus

des siècles !

|

|

| |

Le cloître de Saint- Bertrand- de- Comminges,

un des derniers encore debout dans les Pyrénées centrales, rassemble des apports stylistiques successifs.

Il représente parfaitement ce qu'étaient les cloîtres pour les religieux affectés à

l'église (ici les chanoines) ou dans un monastère. Galerie intérieure couverte entourant un

espace fermé, carré de verdure ou simple cour, c'est le lieu de recueillement

et de repos des religieux, endroit strictement réservé à ceux qui ont fait vœu d'y rester

attachés et selon Emmanuel Garland, récent auteur (juin 2000) d'une étude sur les cloîtres

romans des Pyrénées centrales, " nœud et poumon de tout ensemble conventuel ".

Ce type d'aménagement est apparu depuis très longtemps dans l'histoire et a trouvé son éclosion

à l'époque romane avec l'usage de la pierre autant pour la construction que pour le décor sculpté.

C'est ainsi que les chanoines de Saint- Bertrand entreprirent d'élever un cloître sur le flanc sud

de l'église, en contrebas, mais dans un lieu trop exigu qui les obligea à dessiner un quadrilatère

irrégulier suspendu au-dessus du vide et ouvert maintenant sur les montagnes (voir plan

de la cathédrale). Plusieurs étapes de constructions se voient dans ce cloître, ainsi que des

remplois romains.

|

|

| |

|

La galerie occidentale seule date de l'époque romane

(XII° siècle), mais elle a gardé intacts ses pierres, son décor...et son charme. Arcatures

en plein cintre, chapiteaux doubles, colonnes géminées en marbre se succèdent harmonieusement.

La décoration des 8 éléments est riche et fortement influencée par les ateliers de

sculpture romane toulousains.

|

| |

L'ensemble le plus célèbre est le pilier central de la galerie taillé dans le tambour antique d'une colonne cannelée en marbre : il porte les 4 Evangélistes tenant leurs

symbolesdans

leurs mains, comme au tympan de Saint- Just de Valcabrère. Sur le chapiteau les surmontant, figurent

les travaux des 12 mois et un zodiaque : c'est bien sûr un symbole voulu par le sculpteur roman. D'après

E.Garland " l'année est l'image du Christ, les 12 mois sont comme les 12 Apôtres et les 4

saisons rappellent les 4 Evangélistes ".

|

|

|

Tous les chapiteaux méritent examen, aussi bien les chapiteaux historiés que les chapiteaux ornementaux, tel celui qui représente des chevaux tenus par un homme au milieu de feuillus et surmontés d'une frise florale.

|

|

| |

Les galeries sud et est, d'inspiration gothique, continuent sans heurt la galerie romane avec des arcades en plein cintre et des colonnes jumelles, mais avec un décor plus simplifié, purement végétal : changement de style, d'époque, de goût. Dans le coin nord-est subsiste l'entrée de la salle capitulaire avec une porte couverte d'un arc trilobé sous double archivolte et une fenêtre géminée de vrai style gothique.

|

|

|

| |

|

La galerie nord (XIV° siècle) se trouvant sous les chapelles

de la cathédrale, est la seule voûtée avec 5 travées couvertes de croisées

d'ogives surbaissées. C'est aussi une véritable nécropole, abritant plusieurs tombeaux

dans des

enfeus ; le cloître joua un rôle de cimetière clos

pendant plusieurs siècles comme celui des Innocents à Paris ou Saint- Maclou à

Rouen.

|

|

|